湖魚の

フィールドワークで採れる魚類

9.琵琶湖とその周辺で採れるおもな魚類

無顎上綱 Agnatha

ヤツメウナギ目 Petromyzontiformes スナヤツメ

顎口上綱 Gnathostomata

ウナギ目 Anguilliforms ウナギ

コイ目 Cypriniformes 5科 約280属

コイ科 Cyprinidae -

コイ亜科 (Cyprininae) コイ,フナ類

カマツカ亜科 (Gobioninae) カマツカ,セゼラ,ツチフキ,ニゴイ,スゴモロコ,デメモロコ

タナゴ亜科 (Acheilognathinae) タナゴ類

ラスボラ亜科 Rasborinae オイカワ,ハス,ヌマムツ,カワムツ,カワバタモロコ

バルブス亜科 Barbinae タモロコ,ホンモロコ

ヒガイ亜科 Sarcocheilichthyinae ヒガイ類,モツゴ,ムギツク

ウグイ亜科 Leuciscinae ウグイ,アブラハヤ

カワヒラ亜科 Cultrinae ワタカ

ドジョウ科 Cobitidae- ドジョウ類

ナマズ目 Siluriformes 35科- ナマズ類 ,ギギ,アカザ

キュウリウオ目 Osmeriformes - アユ,ワカサギ

サケ目 Salmoniformes ビワマス,アマゴ,イワナ

ダツ目 Beloniformes - メダカ

トゲウオ目 Gasterosteiformes - ハリヨ

カサゴ目 Scorpaeniformes >カジカ亜目 Cottoidei カジカ,ウツセミカジカ

スズキ目 Perciformes

スズキ亜目 (Percoidei) 72科530属 多系統

サンフィッシュ科 (Centrarchidae) オオクチバス,ブルーギル,コクチバス

ハゼ亜目 Gobioidei –ヨシノボリ類,ヌマチチブ,ウキゴリ,ドンコ,イサザ

タイワンドジョウ亜目 Channoidei - カムルチー(ライギョ)

(注) 分類群の分け方は学者によって多少違う。下に行くほど新しい(進化した)系統を表す。

10.フィールドワークで採れる魚の解説

本項は簡単な説明に留めた(各魚種の詳細な説明は,原色淡水魚類図鑑等を参照して下さい)。

また,本項はフィールドワークで採れる魚種を示しており,琵琶湖の全魚種を網羅している訳ではありません。

記号:Ⓖはギリシャ語を表し,Ⓛはラテン語を表す。

フナCarassius spp.稚魚―――琵琶湖周辺で3種が知られる:ギンブナC. langsdorfi, ニゴロブナC. grandoculis, ゲンゴロウブナC. cuvieri。ニゴロブナとゲンゴロウブナは琵琶湖固有種。フナ稚魚を外観で同定するのは困難だが,体長3cm以上になると,鰓耙数でゲンゴロウブナの識別は可能。近年は体高の高いギンブナやニゴロブナも見られる。フナ類,とくにニゴロブナのメスはフナズシの材料として重要な水産資源だが,近年漁獲量が大幅に減少。滋賀県は水田を利用したニゴロブナの増殖(ゆりかご水田)に努めているが,資源回復の兆候は見られず。ニゴロブナやホンモロコは仔稚魚期の水温が高いと,オスの割合が増加する。ギンブナを琵琶湖ではヒワラという。属名は,フナ類を表すⓁkarassに由来。種小名langsdorfiとcuvieriは人名由来,grandoculisは大きい(Ⓛgrand-)目(Ⓛoculus)。

ドンコOdontobutis obscura―――蛇の顔をした獰猛なハゼ科魚類で,水の濁った流れの緩い水域に生息。属名は,歯(Ⓖodonto)ノコギリハゼ(butis),種小名は,色が黒く不鮮明な(Ⓛobscurus)。(obscureは関連する英語)

ニゴイ Hemibarbus barbusの未成魚――― 小骨が多く,ほとんど食用にしない。春に産卵のため,体長50cm前後のものが群れをなして琵琶湖流入河川に溯上してくる。琵琶湖ではマジカという。種名は,半分(Ⓖhemi-)ひげ(Ⓛbarba)に由来。(英語のbarber(床屋)の語源は,髪の毛ではなく,ひげ)

ビワヒガイ Sarcocheilichthys variegatus microoculus―――明治天皇が好んで食されたことから,魚へんに皇と書くが,本種は骨が硬く食用としてあまり好まれない。骨をやわらかくするため,なれずしにする。タナゴ類と同じく貝類に産卵するため,貝類の住む砂地の河川(とくに河口)に多い。琵琶湖ではヒガイモロコという。属名は,肉質の(Ⓖsarco-)唇(Ⓖcheil-),魚(Ⓖichthys),種小名は,色の変わる(Ⓛvari-),〜を起こす(Ⓛ-egate),〜という性質の(Ⓛ-atus),亜種小名は,小さい(Ⓖmicro)目(Ⓛoculus)。

カネヒラAcheilognathus rhombeusの稚魚―――タナゴの中では色彩が地味で大きく成長する種類。他のタナゴ類の資源量が大きく減少している中で,本種は生息数をかなり維持している。琵琶湖では,タナゴ類を総じてボテとよぶ。稚魚期は外観がフナに似るが,フナよりも平たく,背鰭に黒斑がある(黒斑は成長すると消える)。植物食性で長い腸をもつ。青臭く苦い味がする。タナゴ類の英名Bitterlingsも苦い小魚という意味。属名は,ⒼA-(〜がない)Ⓖcheilo-(唇)Ⓖgnathos(顎),種小名は,Ⓖrhomb(菱形)-eus(〜のような)。

ウツセミカジカ Cottus reinii―――流れのある砂礫底の河川の水温のやや低いところに住む。食用として好まれる。属名は,ギリシャ神話に登場する100の腕と50の頭を持つ醜い巨人の一人Cottus(Kottosともいう)に由来。なお,コットスは「怒り」という意味もある(カジカの表情のことか?)。種小名は人名由来。

ハス Opsariichthys uncirostris uncirostris―――コイ科にしては珍しく魚食性。コイ科の例にもれず口に歯はない。魚を捕らえやすいように,口が「への字」に湾曲。全長30mmごろから口の変形が始まる。体長30cm前後になり,琵琶湖では食用として漁獲。琵琶湖淀川原産だが,現在はアユ苗に混じって各地に移植・定着している。10cm前後の若魚の佃煮は絶品。本種のなれずしも癖がなく美味で「はすずし」の名称で滋賀県内殆どのスーパーで売っている。大型のものは小骨が多いが,塩焼きや魚田などが美味。 属名のOpsarは人名(?)Ⓖichthysは魚の意。種小名は,カギ状の(Ⓖunci-)吻(Ⓛrostrum)。同じコイ科のOpsaridium属も魚食性で,ハスに似た体形。

ドジョウMisgurnus anguillicaudatus稚魚―――水の濁った流れの緩やかな小河川や水田およびそれにつながる水路などで一般に見られる。鰓呼吸に加え,腸でも空気呼吸するため,酸素不足に強い。属名misgurnはドジョウ類,種小名は,蛇(Ⓛangui-),悪い(illi-),尾(Ⓛcaud-)〜を持った(Ⓛ-atus)。

カマツカ Pseudogobio esocinus――― 水の比較的透明な河川の砂底に生息するコイ科の淡水魚。砂もぐりともいう。体長20cm前後になる。骨が硬いが,身は引きしまっており,煮物にして美味。属名は偽の(Ⓖpseudo-)ハゼ(Ⓛgobius, Ⓖkobios)。種小名はパイクの(Ⓛesoci-)〜のような,〜に属する(Ⓛ-inus, Ⓖ-inos)。

オイカワ Zacco platypus―――琵琶湖流入河川で普通に見られる。稚魚や未成魚は銀白色で,ハエ,シラハエ,ハヤなどという。成魚は体側に横縞ができる。産卵期のオスは,鮮やかな青〜緑〜赤色の鮮やかな婚姻色を呈し,頭部が黒色になって多くの追星を生じる。メスは産卵期でも地味な体色。内臓に臭みがあるため,わたを除去して食用とする。この種のなれずしを「めずし」と呼ぶ(はすずしをめずしと呼ぶこともある)。属名は「雑魚」の意,種小名は(産卵期のオスの)大きい(Ⓖplaty-)尻びれ(Ⓖ-pus,原意は「足」)。

アユPlecoglossus altivelis―――琵琶湖の最も重要な水産資源。年魚(寿命1年)で雌雄共に産卵後死亡。養殖や増殖(放流)も盛んで,琵琶湖産のコアユが昔から他県の河川に放流されるほか,養殖用種苗としても用いられている。稚アユ〜コアユは動物プランクトンや無脊椎動物を食べる。成長すると口の形が変化し藻食性となり,河川の石や礫の表面に植生するコケ類を食べるようになる。河川では「なわばり」を形成するようになり,この習性を利用したのが「友釣り」。本種は清流のイメージが強いが,意外と汚染に強い。養殖アユは(成長をよくするため)魚粉を60%前後含んだ配合飼料で育成している。天然魚,養殖魚とも,近年は冷水病の被害が深刻。属名は,ねじれた,折り畳んだ,複雑な(Ⓛplec-)舌(Ⓖ-glossa),種小名は高い(Ⓛalti-)帆(Ⓛvelum, veli)で,大きい背鰭を表す。

ワカサギHypomesus nipponensis―――琵琶湖の外来魚。環境適応性が非常に高い。近年,漁獲量が急増している。安価で有用な食用魚で,から揚げ,天ぷらにして美味(写真)。淡水魚の中では,例外的にDHAを多く含んでおり,栄養食品として特に優れている(14節参照)。属名は,下方の(Ⓖhypo-)肩(omesos)で,背鰭が体の後方にあるという意(?),種小名は,日本産の(Ⓛ-ensisは産地を表す)。

ヨシノボリ類Rhinogobius spp.―――種内変異(地方変異)の多い淡水のハゼで,体長7〜8cmになる。成魚はなわばり習性が強く,川の石や礫の下に巣穴を作る。川で産卵し,海や湖で稚魚期まで過ごしたのち,川に溯上し成長。水生昆虫などの無脊椎動物を捕食。琵琶湖ではゴリと呼ばれ佃煮にする。とくに幼魚(ウロリと呼ぶ)の佃煮が美味。葦登り(葦上り)が語源だが,実際にヨシに登ることはない(吸盤状の腹鰭で,水中の壁面,石の表面,あるいは葦の茎などに貼りついていることは多い)。属名は鼻の(Ⓖrhino-)ハゼ(Ⓛgobius)〜のような(Ⓛ-ius)の意。

メダカ Oryzias latipes―――田や水路,水草の茂みなどに生息。淡水〜汽水域に分布し,地方変異が大きい。塩分耐性,温度耐性(低温と高温の双方)が高く,酸素欠乏にも強く,水質汚染にも強い。したがって,環境指標生物には適さない。近縁種のカダヤシは尾鰭が丸い。属名は,イネの(Ⓖoryzi-),〜の特徴がある(Ⓖ-ias),種小名は,広い(Ⓛlati-)足(Ⓛpes)で,大きい臀鰭を指す。

スナヤツメ Lethenteron reissneri幼生 ――― 砂礫底の清流に生息。アンモシーテス(Ammocoetes)幼生は肺魚に似た形状の口をもつ(成魚は吸盤状)。ヒルのような泳ぎ方をする。属名は,ギリシャ神話で冥界の入り口にある「忘却の川」(Lethe)を表す。死者はこの川の水を飲んで生前の記憶を全て忘れるという; enteronはギリシャ語で「腸」の意。種小名は人名由来。

オオクチバスMicropeterus salmoides稚魚―――北米原産の淡水魚で,主に魚類と甲殻類を捕食。流れの緩い湖沼などに生息。肉はフライやムニエルにして美味。本種は,オス親魚が湖底に巣を作り,卵と仔魚を保護するため,再生産の歩留りが高い。昼光性〜夜行性。生命力が強く,フィールドで採捕しクーラーボックスに氷詰めの状態で,4時間後もなお心臓が動いている。属名は,小さい(Ⓖmicro-)鰭(Ⓖ-pterus),種小名は,サケ類(Ⓛsalmo)〜のような(Ⓖ-oeides)。水中にいる本種を上から見ると,サケマス類に似ている。本種の日本名も黒マス(黒鱒)となっている。

ブルーギルLepomis macrochirus稚魚――― 北米原産の淡水魚で,オオクチバスと同じく,オスが卵と仔魚を保護する。雑食性で植物質の餌料も多く捕食。昼光性で数尾〜数十尾の群れを作ることが多い。属名は,ⒼLepo-(鱗)Ⓖpoma(ふた)で,鱗のある鰓ぶたを示す,種小名は,大きい(Ⓖmacro)手の平(Ⓖchiro-)で体形を指す。

タモロコGnathopogon elongatus‐―― 田や水路など流れの緩い濁った水域に生息。雑食性で,群れを作ることが多い。属名は顎(Ⓖgnatho-)ひげ(Ⓖ-pogon),種小名は長くする(Ⓛelongat-),〜という性質の(Ⓛ-atus)の意。

モツゴ Pseudorasbora parva――― クチボソ,石モロコとも呼ばれるコイ科の小魚。その小さい口で物や水槽の壁面などをつつく時,コツコツとかなり大きい音を出す。佃煮にする。婚姻色のオスは,全身の鱗の縁が黒色化し,顔に多くの追星が生じる。水質汚染に強いが,外来魚の住む水域では数が減少。属名は偽の(Ⓖpseudo-)ラスボラ(というコイ科の分類群)の類,種小名は小さい(Ⓛparvus)の意。

ウキゴリGymnogobius urotaenia――― 浮くゴリ(ヨシノボリ)の語源どおり,頭を斜め上にして水中を浮遊する。夜行性。目が青〜緑色に光って美しい。属名ⒼGymno-(裸の)ハゼ(Ⓛgobius)〜のような(Ⓛ-ius)種小名は,尾(Ⓖuro-)バンド状の,縞のある(Ⓖtaenia)で,尾鰭の特徴的な縞模様を指している。

アブラハヤPhoxinus logowskii steindachneri稚魚―――水路などで最も普通に見られるコイ科の小魚。鱗が非常に細かく,色彩も地味。属名はギリシャ語の小魚(phoxinos),種小名と亜種小名は人名由来。

デメモロコSqualidus japonicus japonicus―――モロコ類も(タナゴ類,ヨシノボリ類,フナ類同様)分類同定が難しい。近縁種のスゴモロコよりも,体高が高く明色だが,種内変異が大きく,体高の低いものや斑紋のある個体も見られる。属名は,土で汚れた(Ⓛsqualidus)で,汚れ模様のある個体もいる。種小名,亜種小名は日本(japon)に属する(Ⓛ-icus)。

ギギPelteobagrus nudicepsの稚魚―――ナマズ目ギギ科,川の砂礫底,石の下などに生息。水から出すと「ギ,ギ」と名乗る(鳴く)。属名は,動物の生の皮(pelt)とギリシャ語で鯛を意味するpagrosのアラブ訛り(bagrus)?,種小名は,裸の(Ⓛnudi)頭(Ⓛceps)の意。

マナマズSilurus asotusの稚魚―――本種は,ビワコオオナマズとは,上あごの歯形,頭部の形状,体色の違い,および尾鰭の上葉と下葉の長さ(マナマズでは同じ,ビワコオオナマズでは上葉が長い)などで区別可能。属名は,ナマズ類を意味する(Ⓖsilouros, Ⓛsilurus)に由来,種小名Ⓖasotos, Ⓛasotusは道楽者・怠け者の意。

カムルチーChanna argus――――琵琶湖周辺でも時々採捕される魚食性外来魚。中国から食用目的で移植され定着。近縁種のタイワンドジョウと共にライギョと称される。ライギョを含むスネークヘッドの仲間は種が多く,東南アジアを中心に分布。主に食用だが,美しい色彩の種も多く,観賞魚としても人気がある。空気呼吸をするため低酸素水域でも生息可。水面に浮き巣を作る。稚魚期は群れることが多い。肉は白身で美味だが寄生虫がいるので生食不可。属名はギリシャ語channe(アンチョビー),種小名はギリシャ神話に登場する百眼の巨人アルゴスargusに由来。本種の体側に(アルゴスの目のような)斑紋が多くあることが学名の由来と思われる(但し,斑紋の不鮮明な個体も多い)。(上図:augusの目を装飾されたクジャク―――詳しくはギリシャ神話を参照のこと)

ハリヨ Gasterosteus microcephalus――― 清らかな冷湧水のある流れの緩い水域に住むトゲウオの仲間。泳ぐ時,独特の動きをする。絶滅危惧種で採捕禁止。本種は腹部を保護する骨格を有し,属名はそれを意味する(Ⓖgastro-:腹部, Ⓖoste-:骨,Ⓛ-eus:〜の性質の)。種小名は小さい(Ⓖmicro-)頭(Ⓖcephalous)。

スジエビPalaemon paucidens―――小型の淡水エビで,生きている個体は透明に近いが,死ぬと白濁する。ヌマエビ(下記)よりも攻撃性が強い。テナガエビの仲間で,テナガエビの稚エビと区別困難。夜行性。産卵期は5〜8月。琵琶湖では食用として重要。属名palaemonはギリシャ神話に登場する海の神(上図),種小名は少ない(Ⓛpauci-)歯(Ⓛdens)の意。スジエビとテナガエビは第一歩脚(はさみ)が吻先より前まで伸びるが,ヌマエビは吻先よりも短い。スジエビは体側に黒色のスジが数本あるが,ヌマエビにはスジがない。

ヌマエビ類Atyiid shrimps――― 体色が緑〜茶色,さらに黒に近いものまで,色の変異の多い淡水エビ。スジエビよりも一回り小型で,穏やかな性格。同サイズのスジエビに比べて,目が小さい。 産卵期は4〜8月。農薬(とくに殺虫剤)の汚染にきわめて敏感で,環境指標生物として頻用される。観賞的価値もあり,本種および近縁種が観賞魚店でよく見られる。

テナガエビ Macrobrachium sp.――― 琵琶湖を始め日本各地の淡水域に分布。スジエビより大型になり,食用にされる。産卵期は5〜9月。属名は,大きい(Ⓖmacro),腕(Ⓛbrachium, Ⓖbrachion)。

アメリカザリガニProcambarus clarkii―――泥の多い水域に住み,腐ったものも食べる。日本では食用とされないが,原産地の北米,とくにルイジアナ州周辺の南部では好んで食される(私もよく食べたが意外と美味)。とくに稚えびは頭から尾まで食べるのでカルシウム摂取に最適。多く食べると便が白くなる。調理前に清水中で泥抜きする。属名は,Ⓖpro-(前の)Ⓛcammarus(ザリガニ類),種小名は人名由来。

11.主な淡水魚類の計数形質一覧表

|

魚種 |

鰭条数 |

鰓耙数 |

腸長比* |

全長 |

|

キンブナ |

D.I,(11)12〜17 |

32〜55 |

2.1〜3.0(〜3.2) |

15 |

|

ギンブナ |

D.I,15〜17(18) |

42〜57 |

(2.9〜)3.1〜4.9 |

14 |

|

ゲンゴロウブナ |

D.I,(15)16〜18 |

92〜128 |

4.9〜7.2 |

16 |

|

ニゴロブナ |

D.I,(11〜)13〜17 |

51〜73 |

2.1〜3.0 |

11 |

|

カネヒラ |

D.I,11〜13(〜14) |

9〜13 |

6.4 |

16 |

|

タイリクバラタナゴ |

D.I,11〜13 |

10〜14 |

3.1 |

14 |

|

アブラボテ |

D.I,8〜9(〜10) |

6〜9(〜11) |

2.1 |

12 |

|

アマゴ |

D.10〜15(〜17) |

16〜22 |

(26〜)30〜52(〜58)* |

|

|

ビワマス |

D.10〜15 |

16〜22 |

46〜77* |

|

|

ワカサギ |

D.7〜10 |

(28〜)29〜36(〜37) |

4〜7* |

30 |

|

アユ |

D.10〜11 |

46〜49 |

0.6〜0.7, 6〜8* |

60 |

|

ウグイ |

D.7〜9 |

10〜18 |

0.94 |

23 |

|

アブラハヤ |

D.6〜8 |

6〜10 |

0.9 |

17 |

|

カワムツ |

D.I,7 |

10〜14 |

0.95 |

16 |

|

オイカワ |

D.I,7〜8 |

10〜13 |

1.5〜1.7 |

12 |

|

ハス |

D.I,7 |

12〜15 |

|

18 |

|

ワタカ |

D.I,7〜8 |

13〜17 |

2.0 |

|

|

カマツカ |

D.I,7 |

13〜16 |

1.1 |

10 |

|

ツチフキ |

D.I,7〜8 |

8〜15 |

1.2 |

11 |

|

ゼゼラ |

D.I,6〜8 |

13〜23 |

1.2 |

15 |

|

ヒガイ |

D.I,7〜8 |

4〜7 |

0.75 |

14 |

|

タモロコ |

D.I,7(〜8) |

6〜12 |

0.8 |

17 |

|

ホンモロコ |

D.I,7 |

16〜19 |

0.75 |

17 |

|

スゴモロコ |

D.I,7 |

4〜5 |

0.8 |

14 |

|

ムギツク |

D.I,7〜8 |

7〜13 |

0.97 |

14 |

|

モツゴ |

D.I,7〜8 |

4〜11 |

0.92 |

17 |

|

ニゴイ |

D.I,7〜8 |

11〜20 |

1.0 |

16 |

|

コイ |

D.I,(14〜)18〜22 |

(11〜)17〜29 |

1.8 |

17 |

|

ナマズ |

D.4〜6 |

11〜13 |

0* |

|

|

ビワコオオナマズ |

D.5〜6 |

12〜14 |

|

|

|

カジカ |

D.(VIII〜)IX-I,16〜19 |

3〜8 |

|

12 |

|

ドンコ |

D.VI〜VIII-I,8〜10 |

9〜10 |

|

8 |

|

ヌマチチブ |

D.VI-I,10〜12 |

(8〜)9〜10 |

|

8 |

|

ヨシノボリ |

D.(V〜)VI(〜VII)-I,8〜10 |

9〜11 |

|

13 |

|

ウキゴリ |

D.V〜VIII-I,8〜12 |

8〜13 |

|

25 |

|

イサザ |

D.VI-I,9〜10 |

15〜16 |

|

|

|

オオクチバス |

D.X,12-13(〜14) |

|

|

|

|

ブルーギル |

D.X〜XI,10〜12 |

|

|

|

鰭条数は,鰭式で示した。(Dは背鰭を表す)

鰓耙数は,第一鰓の計数値。

腸長比は,腸長/標準体長。「*」は,幽門垂数を表す。

全長は,背鰭鰭条数が定数に達する時点での当該種の全長(mm)を表す。

その他,種の具体的特徴は,種の項を参照のこと。

鰭条数,鰓耙数の標準値は,原色日本淡水魚類図鑑(保育社)他から引用した。

12.主な淡水魚類の産卵期,産卵場所,および仔稚魚の成育場所

|

魚種 |

産卵期(月) |

産卵場所など |

仔稚魚の成育場所 |

|

オイカワ |

5〜8 |

川や湖の砂礫底 |

淵や平瀬 |

|

アブラハヤ |

4〜5(3〜8) |

砂泥底,砂礫底 |

流れの緩い岸沿い |

|

ウグイ |

3〜5 |

川の石礫 |

淵の上〜中層 |

|

ニゴイ |

4〜6(琵5〜7) |

砂礫底 |

川・湖の沿岸や内湖の砂泥底 |

|

アユ |

10中旬〜11(琵9月) |

川の砂礫表面 |

孵化後,湖・海に流下,1ヶ月ほど岸沿に分布,琵琶湖では仔魚は全湖面に分布,川への溯上は3月から始まる |

|

アマゴ・サツキマス |

10〜11 |

砂礫底を掘って産卵,砂利を被せる |

早春に稚魚となって浮上,稚魚は成魚より下流にまで分布 |

|

ビワマス |

10下〜11 |

砂礫底を掘って産卵,砂利を被せる |

川に残留する期間は短く,ほとんどが5月ごろ湖へ入る |

|

カジカ・ウツセミカジカ |

1〜4(3〜6) |

川の石礫底の大石の下面 |

湖の沿岸域,川の砂礫底 |

|

ヨシノボリ類 |

5〜7(琵4〜9) |

砂礫底の石の下面に巣を掘って産卵,雄が卵を保護 |

仔魚は全湖面の表層に分布,稚魚は中〜下層,全長18mm以上で川を溯上し始める |

|

ギンブナ |

4〜6の増水時 |

浅瀬の水草,浮遊物 |

琵琶湖では年間通して内湖に住む |

|

ゲンゴロウブナ |

4〜6の増水時 |

水面の水草,浮遊物 |

9月ごろ2〜7cmで本湖に入る |

|

オオキンブナ |

4〜6 |

水草 |

|

|

ニゴロブナ |

4〜7 |

水草,増水時は水田に侵入して産卵 |

8月ごろまでヨシ帯内部 |

|

コイ |

4〜7 |

水面付近の水草 |

水草の繁茂した水域 |

|

ドジョウ |

4下〜6(7) |

水草や水路の岸際 |

泥底 |

|

シマドジョウ |

4下〜6 |

砂礫底の水草の茎や根 |

川の砂泥底 |

|

ナマズ |

5中〜7上,降雨後 |

水面付近の水草や水田に入って産卵 |

小川や田の溝,水草のある泥底 |

|

ビワコオオナマズ |

6下〜8上,降雨後 |

浅瀬 |

|

|

ワカサギ |

1〜3 |

川の下流域の砂礫底 |

孵化後,湖や海に流下し,1ヶ月ほど岸沿に分布 |

|

カワムツ |

5〜8 |

砂泥底,砂礫底 |

淵や淀み,岸沿い |

|

ハス |

5〜8 |

砂礫底,砂底 |

湖岸のやや沖合の表層,群れる |

|

ワタカ |

6下〜7 |

水面近くの植物 |

水草付近の水面,ヨシ群落周辺 |

|

ホンモロコ |

3下〜7上 |

水面近くの水草,柳の根 |

後期仔魚期に内湖から本湖に入るものが多い |

|

タモロコ |

4〜7 |

砂底,水草,柳の根,石の間 |

川の淵や内湖の水草の中 |

|

ムギツク |

5〜6 |

大石の間や下面,託卵もする |

|

|

モツゴ |

4下〜7上(琵7〜8) |

雄が掃除した石の表面やヨシの茎など,雄は卵を保護 |

沿岸の泥底部 |

|

ビワヒガイ |

4〜7上 |

2枚貝の中 |

水面の水草付近に群泳 |

|

カマツカ |

5〜6 |

砂泥底に卵を埋める |

砂底 |

|

ツチフキ |

4〜6 |

砂泥底にすり鉢状の巣を作り,雄が卵を保護 |

砂泥底 |

|

ゼゼラ |

4〜7 |

抽水植物の茎や根,雄が卵を保護する |

河口や内湖の砂泥底 |

|

スゴモロコ |

5〜6(7) |

砂泥底 |

砂泥底,成魚は内湖に入らない |

|

アブラボテ |

4〜6(3〜7) |

ドブガイなど |

岸沿いの浅瀬の表層 |

|

タイリクバラタナゴ |

3〜10 |

イシガイの中 |

岸沿いの浅い場所を群れる |

|

カネヒラ |

9〜11 |

タテボシガイ,イシガイなど |

水草の多い場所,内湖 |

|

ギギ |

5下〜8上 |

石の下面やすき間 |

ヨシ帯 |

|

メダカ |

4〜10 |

水草 |

|

|

ハリヨ |

3〜5(〜8) |

泥底に水草で巣を作る |

巣の周辺 |

|

カムルチー |

5〜8 |

淀みに水草でドーナツ型の浮巣を作り雌雄で卵仔魚を保護 |

水草のある表層 |

|

ブルーギル |

6〜7 |

砂泥底に浅い穴を作り産卵,雄が卵・仔魚を保護 |

孵化後1週間ほど雄の保護,その後群れで水草周辺 |

|

オオクチバス |

5〜6(7) |

砂泥底に浅い穴を作り産卵,雄が卵・仔魚を保護 |

孵化後1ヶ月ほど雄の保護,その後群れで水草周辺 |

|

ドンコ |

(4)5〜7 |

石,木片などの下面,石の間,雄が卵を保護 |

底生生活 |

|

ヌマチチブ |

4〜8 |

石,木片などの下面,雄が卵を保護 |

|

|

イサザ |

4末〜5上(3中〜6) |

砂礫底の大石の下面,雄が卵を保護 |

湖の沿岸域 |

|

ウキゴリ |

5〜6(1〜5) |

石,木片などの下面,雄が卵を保護 |

湖の沿岸域 |

産卵期は中部〜関西地区を基準に表示。

産卵期の項で「琵」は琵琶湖での産卵期を表す。

出典:生態系にやさしい下水道の促進に向けた手引書案(H14年 国土交通省都市地域整備局下水道部),原色日本淡水魚類図鑑(保育社),ほか

魚類の回遊について

琵琶湖の魚類の多くは回遊する。回遊は慣習的に以下のように分類されている。もちろん同一種が2つ以上のタイプに属する場合もあれば,ほとんど回遊しない種もある。琵琶湖の魚類で特に重要なのは,産卵回遊である。多くの魚が,産卵期と生育期とで,場所を住み分けている。フィールドワークを行うに当たっては,この点に注意すること。

l 幼期回遊Larval migration:孵化後,川の流れや海流などによって受動的に起こる回遊。琵琶湖の魚類ではアユ,ヨシノボリが該当する。海産魚ではウナギ,が有名。

l 索餌回遊Feeding migration:餌を求めて回遊する。海流や海域を超えて移動する海産魚に多い。

l 産卵回遊(生殖回遊)Spawning migration (Reproductive

migration):産卵のために,普段の生息場所から産卵場に移動するもの。琵琶湖魚類の多くがこれに該当する。産卵場所周辺で仔稚魚期を過ごすものが多い。

l 海洋回遊Oceanodromous migration:海洋を広範に渡って移動するもの(一般に言う回遊魚)。

l 河川回遊Potadromous migration:河川,湖沼,田んぼ,水路など,淡水域を移動するもの。琵琶湖魚類の多くが該当する。

l 通し回遊Diadromous migration:淡水域と海水域を移動するもので,以下のタイプに分けられる。

► 降河回遊Catadromous

migration:川から海に下るもので,産卵期のウナギが代表的。

► 遡河回遊Anadromous

migration:海から川に遡上するもので,サケマス類が代表的。

► 両側回遊Amphidromous migration:淡水域と海水域を往来する種,および汽水魚で,スズキボラ,など。

写真:ワシントン大学内の池に,産卵のため太平洋から溯河回遊してきたキングサーモン(チヌーク)やコーホサーモン(ギンザケ)の熟度鑑別をする様子。大学内の孵化場で採卵し孵化した稚魚を放流すると,3〜5年後に大きく成長して戻ってくる。ドナルドソン教授が1949年,大学の小さな孵化場(写真の右奥)で23,000尾のチヌークを孵化させ,稚魚を放流したところ,4年後に23尾が産卵のために戻ってきたという。以来,大学の授業「魚類繁殖学」の実習として継続されたが,数年前に廃止となった。後方は水産学部の校舎。

13.魚介類の増殖方法

魚類フィールドワークを行う目的のひとつは,水産資源の現状を調査し,資源増殖のための具体的・現実的な方策を考え,提案することである。したがって,増殖の方法について知っておく必要がある。増殖方法は大別して(1)法規制,(2)繁殖保護,(3)資源補填の3つに分けられる。

いずれの増殖事業も,自然環境下で行う(天然資源を増やす)ため,増殖の結果漁獲されるものは,天然物と区別が付かない,あるいは付きにくい。増殖事業はこの性質上,水産資源の所有者が明確でなく,公益性の高い事業である。従って,水産試験場,栽培漁業センター,サケマス孵化場などの国や都道府県の機関が行うのが普通である。

一方,養殖とは,自己所有の水産生物を,販売または自家消費の目的で育成する生産方式で,生産物は食用または観賞用として商業的に取引される。従って,養殖は個人または企業が行うことが多い。以下,増殖の3つの方法について述べる。

(1)の法規制は,行政側が法令を施行して水生生物を保護するもので,水域あるいは生物ごとに様々な“禁止”,“制限”などが設けられている。例としては,禁漁期間,禁漁地区,禁止漁具・漁法(網目制限などを含む),漁獲サイズ,漁獲許容量(TAC)の設定などがあり,乱獲の防止と資源管理型漁業の推進を図っている。さらに,使用禁止農薬や薬品類の指定,有害物質の廃水基準の設定,農業濁水の放水規制などがある。また,外来魚に関してもいくつかの法令が設けられている(別記)。

(2)の繁殖保護は,魚介類の再生産と初期発育の場を回復・再生,または増設することによって,種の増殖を図るというもので,以下に示す多様な手法がある: 外来魚と鵜の駆除,ヨシ帯,内湖,ワンドなどの再生,漁礁,魚道の設置,ゆりかご水田,水位の適正管理,水質保全・改善など。ゆりかご水田とは,水田の魚類繁殖場としての機能を再生する取り組みで,滋賀県内に広く普及している――魚が自力で水田に遡上できるような魚道を作ったり,水田に親魚や孵化仔魚を放流する方法がとられている。

(3)の資源補填は,いわゆる放流事業である。増殖の代名詞のようになっている放流事業だが,その理由は,前2者が間接的増殖(資源を減少させている原因を除去することで,資源を保護・増加する)を基本的アプローチとしているのに対し,放流は直接的増殖(資源そのものを補填する方法)のため,能動的で分かりやすいことが原因と思われる。

もちろん放流事業が一番重要な(効果的な)増殖方法ということではない。とくに放流した稚魚の多くが外来魚のエサになっておれば,それは外来魚にエサをやって外来魚を増殖させていることになる。つまり,税金を使って放流する稚魚を育て,その稚魚をエサにして外来魚を増殖し,そして,再び税金を使ってその増えた外来魚を駆除していることになる。このような愚かで無責任なことのないように,放流効果の調査はしっかりと行う必要がある。

現在,水産資源の増殖を目的として,琵琶湖に放流されている主な魚介類は,アユ,ニゴロブナ,ホンモロコ,ビワマス,ウナギ,ワタカ,ゲンゴロウブナ,セタシジミなどである。年変動は当然あるものの,資源量が年々増えているという調査結果は未だ得られていない。放流効果が見られない「原因」をまず究明しなければならない。

生息尾数(資源量)の推定

1.単位漁獲努力当りの漁獲量(CPUE:Catch Per Unit Effort): 比較指標として用いる---例:1人が1時間の調査で捕獲できる量

2.除去法(DeLury法,Leslie法): 閉鎖水域または区間において,連続した2回以上の捕獲調査で捕獲できる量の比からその水域の資源量を推定する

3.標識再捕獲法(ピーターセン法,リンカーン法): 既知数の標識個体を放流し,一定期間後に採捕した場合,標識個体の採捕個体に占める割合から全体の数を推定する。標識の方法は様々。

4.魚群探知機による資源量推定

5.コホート(年級群)の解析: 成長曲線(ベルタランフィーの成長曲線,ロジスティック曲線など)と生残率から推定

6.区画法(コドラート法): 水域の一定面積を枠で囲み,その内部の全個体数(密度)を調べることで,水域全体の個体数を推定する方法---例:産卵数調査。トロール網やプランクトンネットで,曳いた距離と,網口の面積から体積あたりの個体数(密度)を求め,全体を推定する---例:稚仔魚の生息数調査。

湖魚の養殖

びわ湖を擁する滋賀県には,週末になると県外から多くの観光客が訪れる。観光客の関心の一つは何と言っても,地域の名産品・特産品だろう。滋賀の名産品といえば,近江米,近江牛,それに「琵琶湖の幸」である。中でも琵琶湖で一番美味しいといわれるビワマス,素朴な逸品ホンモロコ,食文化を象徴するフナズシ,コアユや湖魚の佃煮など,琵琶湖の幸は滋賀の特産品であり,地域の宝である。

このような地域の特産品(郷土料理)で観光客のおもてなしをするのは,全国共通,当たり前の礼儀だろう。ところが湖魚の獲れない近年は,滋賀に来てくれたお客様に対し,マグロやハマチなど海の魚や輸入魚を出している有様だ。県内のホテル,料亭,レストランなどで出される料理といえば,マグロ,ハマチ,サーモン,イカなどの刺身ばかり。メニューにも湖魚は見当たらない・・・。何と恥かしい,情けない,申し訳ないことか。せめて県内では,琵琶湖の幸が食べられるようにしたいものである。

近年はフナもモロコも昔の一割ほどしか獲れなくなっている。獲れないから価格が高騰する。かつては身近にあった湖魚が,今や高級料理と化し,県民の食卓からも姿を消している。この穴埋めをするかのように,安い輸入水産物や海の魚介類が,スーパーマーケットの魚売り場を占拠している。さらに,肉食の普及,魚離れ,核家族化の進む中で,湖魚の食文化は希薄化の一途を辿っている。

この状態が続くと,食文化の消失に至る。なぜなら,文化や伝統は人から人へ(とくに親から子へ)伝わる性質のものだから。地域の伝統や文化は,先祖代々何百年も継承されてきた,親から子への心の遺産である。このようなものは一度衰退してしまうと,世代を跳び超して回復させるのは難しい。文化を知らない親は,子にそれを伝えることは出来ない。方言を話さない親が,子に方言を伝えられないのと同じである。

湖魚の食文化を伝えるには,湖魚が必要である。そのため,琵琶湖で湖魚を増やす様々な調査研究や増殖事業が行なわれてきたが,湖魚の漁獲量に未だ回復のきざしは見られない。 外来魚,鵜(ウ),水質,水位,圃場整備,ヨシ帯など繁殖場の減少など,様々な原因が指摘されており,すぐに水産資源を回復させることは難しいようだ。しかし,湖魚を手に入れる方法は,琵琶湖で増やす以外に,養殖する方法もある。手段が2つあるのなら,両方を試みるべきだろう。

養殖とは,外来魚のいない池や水槽で,効率よく湖魚を生産する方法である。養殖は「理想的な選択」ではないが,琵琶湖の湖魚資源が回復するまでの応急措置(緊急対策)として今,必要な選択である。近年は,環境にやさしい養殖技術も研究開発され,普及し始めている。環境をリードする滋賀県らしい取り組みである。このような環境技術は,地域だけでなく,世界にも発信・貢献できるものである。

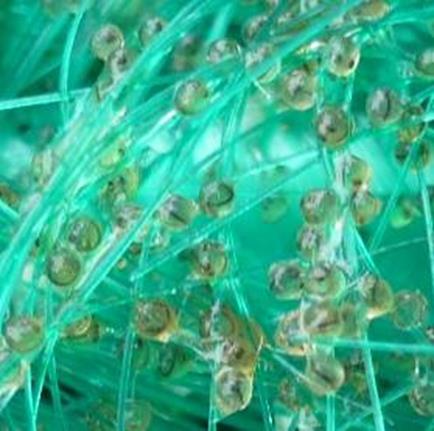

写真:人工産卵藻に付着したフナの発眼卵

14.淡水魚の食文化と食育

魚類フィールドワークの内容は,学術的な調査・研究に留まるものではない。フィールドで採集した魚介類を味わうことで,食文化の伝承(食育)や地産地消への啓発教育も行うことができる。とくに,川魚や湖魚など,淡水魚を食べる習慣が希薄化している昨今,若い世代に対する食育は重要な取り組みと思われる。

写真:フィールドワークで採捕した琵琶湖の魚介類20種以上を囲んで,湖魚の食文化と地産地消を体験する食育を行う。

フィールドワークで採れた魚は冷凍保存しておき,歓迎会,送別会,忘年会などの機会に料理教室と食育をあわせて行っている。ゆくゆくは大学の学生食堂でも湖魚メニューを実現したいと考えている。フナズシ定食,外来魚のナレズシ,ビワマスの握り寿司,モロコの素焼き,湖魚の佃煮など,学生食堂から地域の食文化・地産地消への意識を高めることで,伝承教育をより効果的に推進することができる。美味しいフナズシ定食の食べられる学生食堂が世界に一つぐらいあってもよい。

淡水魚を食べる際,食味(おいしさ)と調理法は,常に関心の的となるが,その栄養価については殆ど関心が払われていない。おそらく唯一の例外が,ウナギ(とくにウナギの肝)のビタミンA含量だろう。多くの人が,ウナギ=ビタミンA,あるいは滋養強壮,スタミナ,夏バテ予防といった認識で,ウナギの栄養価について知っている。おそらく養殖ウナギの販売戦略として,広く知れ渡ったのだろう。しかし,ウナギ以外の淡水魚に関して,その栄養的情報・認識は皆無に等しい。そこで,以下に代表的な淡水魚の栄養価を示す。

淡水魚(川魚・湖魚)の栄養価の特徴は,佃煮,素焼き,てんぷら等にして,丸ごと食べる機会が多いため,身に含まれる栄養素(タンパク質,脂質)だけでなく,内臓の栄養素(ビタミンA, D,など)および骨の栄養素(カルシウムなど)が多く摂取できる点である。すなわち,湖魚の栄養価は海水魚よりも優れている。

しかしながら,ワカサギ以外の淡水魚は,DHAやEPAの含有量が海産魚に比べてかなり低いことが特徴的(欠点)である。ただ,淡水魚であっても,養殖されたもの(ウナギ,ニジマス,養殖アユなど)は,DHAやEPA含量がかなり高い。これは,養殖のエサにDHAやEPAを多く含む魚油(海産魚の油)が多く使われているからである。

主な湖魚の栄養価

|

魚種 |

EPA% |

DHA% |

ビタミン A (IU) |

ビタミン D (IU) |

カルシウム(mg) |

備考 |

|

ウナギ |

3.9 |

7.0 |

4700 (15000) |

560 (110) |

95 (19) |

3枚下し (腹わた) |

|

コイ |

3.2 |

5.8 |

10 |

85 |

42 |

3枚下し |

|

フナ |

6.5 |

7.2 |

40 |

--- |

100 |

3枚下し |

|

オイカワ |

8.0 |

3.8 |

70 |

--- |

140 |

3枚下し |

|

ハス |

5.5 |

7.5 |

451 |

--- |

792 |

魚体全体 |

|

本モロコ |

6.4 |

5.5 |

833 |

200 |

850 |

魚体全体 |

|

ドジョウ |

3.7 |

4.1 |

560 |

190 |

880 |

魚体全体 |

|

アユ,天然 |

4.9 |

3.3 |

120 (5700) |

--- |

270 (43) |

3枚下し (腹わた) |

|

ワカサギ |

11.2 |

20.7 |

100 |

28 |

750 |

魚体全体 |

|

ヨシノボリ |

5.1 |

5.3 |

278 |

--- |

331 |

魚体全体 |

|

イサザ |

9.2 |

2.2 |

415 |

--- |

519 |

魚体全体 |

|

オオクチバス |

4.5 |

8.8 |

0 |

--- |

25 |

3枚下し |

|

ブルーギル |

5.3 |

6.5 |

1 |

--- |

15 |

3枚下し |

|

参考比較 |

|

|

|

|

|

|

|

マイワシ |

13.0 |

10.7 |

60 |

390 |

70 |

3枚下し |

|

サケ |

7.8 |

13.0 |

200 |

1300 |

14 |

3枚下し |

|

サンマ |

6.4 |

10.6 |

120 |

440 |

75 |

3枚下し |

|

ブリ |

7.2 |

14.3 |

170 |

340 |

5 |

切り身 |

|

本マグロ |

3.6 |

15.6 |

20 |

210 |

5 |

切身(赤身) |

EPA, DHAは脂肪酸総量中の%; ビタミンA,D,カルシウムは,可食部100g中の含有量。(Data:日本食品標準成分表,淡水魚介類成分表(滋賀県漁協),他より引用,「----」はデータなし)

補足説明:DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)は,魚油に多く含まれる高度不飽和脂肪酸。DHAは,神経細胞や網膜の構成成分として重要で,胎児〜乳幼児期の神経系(脳)の発達に,ある程度影響を与える。また,アルツハイマー病の進行を遅延するという報告もある。EPAは,血中コレステロールや中性脂肪を低下させ,動脈硬化,脳梗塞,心筋梗塞などを予防する働きがある。